“齐鲁天池”之彭家峪水库

20世纪60年代,下港公社以农为主,兼营林牧。因秋冬春3季降水稀少,干旱缺水;汛期降雨集中,山洪凶猛,水土流失严重,加之水利设施缺乏,故而十年九不收。

从新中国成立到1968年,全公社41个大队,4.6万人,除14万亩荒山外,仅有耕地3.8万亩,人均3亩山、7分田。从生产条件看,自新中国成立以来,虽然修建了部分塘坝、水井、水池、引河水上山等小型水利工程,但辖区水浇地面积仅有8000亩。山上仅有稀疏零星的松柏树和刺槐,大多是酸枣、黄荆等灌木杂草,甚至有的秃山荒岭寸草不生。百姓主要靠种植小麦、玉米、地瓜、花生等维持生活,人均收入极低,大多数农民生活还在温饱线附近徘徊。当时,下港干部群众做梦都想有丰沛的水资源。

彭家峪水库

1968年,公社党委书记黄廷栋上任后,走遍下港的沟沟坎坎村村落落,了解到制约下港经济发展的最大因素就是水资源匮乏。他召集党委政府一班人研究,商量确定了集中力量大搞水利基础设施建设、解决粮食增收难的总体工作思路。随后,党委组织有关干部群众代表到河南林县红旗渠实地考察学习,把思想统一到治水修渠上来。他们邀请泰安县水利局领导及专家来下港实地考察勘探进行规划设计。专家组根据下港的地形地势,在广泛征求群众意见基础上,确定了建设彭家峪水库及灌区配套工程的设计思路。工程分两个阶段实施:第一阶段,利用3年左右时间修建彭家峪水库;第二阶段,再利用3年左右时间建设水库灌区配套工程“群红渠”。

1968年10月,彭家峪水库大会战正式拉开帷幕。

全公社干部群众争相参战。由于当时生活困难,缺钱、少粮,短物料,就连劳动工具也十分短缺。广大党员干部群众本着自力更生、艰苦奋斗、人定胜天的理念,开动脑筋,广开门路:没有资金大家凑,没有石灰自己烧,没有工具自己带,没有技术学技术,克服一个一个困难,打响了一场新时代的人民战争。每天上阵劳力万余人,仅用一个多月就完成了彭家峪水库的清基任务。

建坝堤的大会战随即展开。因下港劳动力有限,在泰安县委的大力协调下,祝阳、黄前、房村、邱家店等邻近公社的青壮年劳力轮番上阵。土石全部就地取材,靠小推车、肩挑人抬运送。每天出工10多万人,每天开凿炮眼上千个。历时3年多的奋战,彭家峪水库建成,坝身高40米,坝顶长240米,蓄水面积20.8平方千米,总库容710万立方米。3年中,全公社动用劳力500万人次,动用土石方168万立方米。彭家峪水库海拔136米,当时号称山东最高的水库,被誉为“齐鲁天池”。

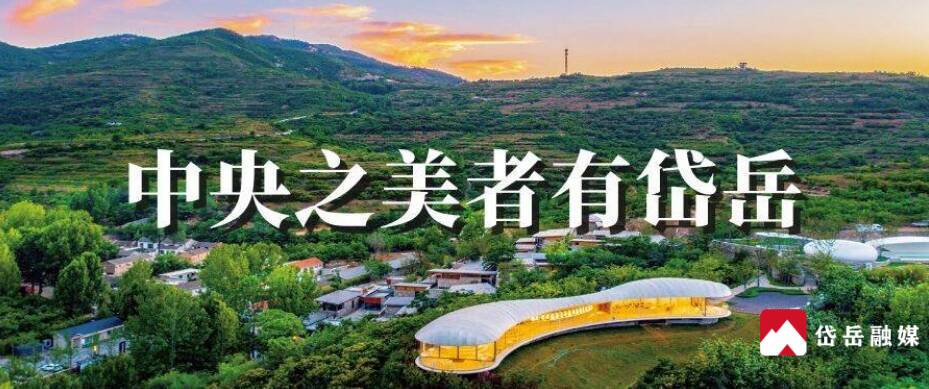

来源:区政协《中央之美者有岱岳》

编辑:吴琼 许文越

留个言再走呗...